【内容提要】印度与东盟同处印度洋与太平洋的交汇地带,二者关系如何,关系到印度洋与太平洋能否有效整合。20世纪90年代以来,印度与东盟不断走近,关系取得不小进展。但是,二者经济合作面临严重的内生动力不足困境,第二任期内的莫迪政府还背离“以东盟为中心”原则,加速倒向美国“印太战略”。“印太”并没有如预期拉近印度与东盟之间的距离,反而暴露了二者的战略分歧。印度重“印太”而轻“东进”,与东盟关系难有实质性进展。

【关键词】 印度—东盟关系 “印太” 中心性

【作者简介】宁胜男,中国国际问题研究院助理研究员、博士,主要研究方向为南亚经济与地区形势研究、新兴经济体研究,电子邮箱 ningshengnan@ciis.org.cn

Research on India-ASEAN Relations: from The Perspectives of Indo-Pacific

Abstract: India and ASEAN are both located along the border of the Indian Ocean and Pacific Ocean. Because of this geo-strategic importance, the India-ASEAN relations stake the effectiveness of the concept of Indo-Pacific. Since the 1990s, both sides have been marching closer, and the bilateral relations have achieved great success. However, the economic cooperation between India and ASEAN has been plagued by lack of internal power for a long time, and the Modi government in its second term is deviating from the principle of "ASEAN centrality" and accelerates its shift to the "Indo-Pacific Strategy" of the United States. The concept of Indo-Pacific has not harmonized the two regional actors as expected, but exposed their strategic differences. India attaches more importance to the "Indo-Pacific Strategy" rather than the "Act East” Policy, making it difficult to achieve further substantial progress in its relations with ASEAN.

Key Words: India-ASEAN Relations; Indo-Pacific; Centrality

印度与东盟是“印太”地区的重要的地缘行为体,二者关系攸关“印太”概念成色。“冷战”结束后,印度出台“东看”政策,与东盟关系取得显著进展。“印太”概念兴起后,印度始终声称“维护东盟的地区中心性”,美国拜登政府亦强调修复与东南亚盟友的关系,推动“印太战略”向东盟扩展。“印太”战略框架之下,印度与东盟的关系究竟如何?二者关系有哪些进展,又面临怎样的挑战?双方对“印太”的利益诉求和政策偏好是否一致?“印太”能否推动印度与东盟关系再进一步?本文试图对这些问题进行深入分析。

一、印度与东盟关系发展成效

以“冷战”结束为分界点,印度与东盟关系取得显著进展,主要表现在以下四个方面:

首先,战略伙伴关系建立并强化。“冷战”期间,印度与东盟之间关系不睦。20世纪70年代以后,印度实质上与苏联结盟,而新成立的东盟则偏西方,强调政治与安全,尤其要捍卫民族独立和防止共产主义势力扩张,在美苏两大阵营对垒的大背景下,印度与东盟关系冷淡。1978年越南大规模入侵柬埔寨,印度追随苏联,未对越南提出谴责,反而承认韩桑林政权,从而“自绝于东南亚”;1979年苏联入侵阿富汗,印度作为南亚头号大国却保持沉默立场,更加招致东盟成员国不满。加之印度在地区秉持大国沙文主义作风,肢解巴基斯坦、干涉斯里兰卡和马尔代夫内政,并于80年代中期开始在安达曼和尼科巴群岛上兴建海军基地,使得邻近的东盟国家对其军事威胁一直保持警惕。总而言之,印度与东盟关系在“冷战”期间并不密切,甚至呈现一定程度上的紧张与对抗态势。

1991年“冷战”结束,横亘于印度与东盟之间的结构性阻碍消失。苏联解体后,具有准军事同盟性质的《印苏和平友好合作条约》自行失效,从前分属两大阵营的印度和东盟不再对峙,更多回归毗邻而居的地缘属性,开始根据国家利益自由经营对外关系。此前阻碍印度与东盟交往的诸多问题也大多化解,伴随柬埔寨问题开启解决进程,印度对柬埔寨政权态度转变,以及苏联自阿富汗的撤军,东盟国家对印度的忧虑逐渐解开。同时,为了减轻东盟国家对印度扩充海军的担忧,90年代初印度与印度尼西亚、马来西亚和新加坡在安达曼和尼科巴群岛附近进行海军联合演习,并向东南亚国家海军随员开放了布莱尔军港,缓解了东南亚国家的安全顾虑。

对外经济战略上,印度将东盟视为融入亚洲和全球经济的通道。20世纪90年代初,印度爆发了“双赤字”危机,经济行至崩溃边缘。拉奥政府被迫开启自由化、市场化、全球化经济改革,改变过去封闭保守、自力更生的经济发展思路,“努力把印度从一个管制约束的内向型经济转变为适应市场需要的外向型经济”,而向何处开放、如何开放,成为拉奥政府首先要解决的难题。印度政府意识到,高速增长的东盟国家可以成为印度融入亚太经济圈和世界市场的跳板。1991年,印度推出“东看”(Look East)政策,强调加强与东盟国家联系,尤其是经贸商业往来。

从国际关系的角度看,东盟成为印度改善同周边、亚洲国家以及与美国关系的重要渠道。冷战结束后,印度骤然失去苏联的庇护,与西方的关系却仍在紧张之中,在新的国际秩序中处境困难,尤其在亚洲处于被孤立、被包围境地,迫切需要改善同周边、亚洲国家以及与美国之间的关系。东盟成为印度实现这一目标的重要渠道。一是东盟国家自身就与印度毗邻而居,部分国家深受印度教文化的影响,在战后的不结盟运动中,印度尼西亚等国与印度又是重要的伙伴,有改善关系的地理条件和历史文化基础。二是20世纪90年代以后,全球区域经济一体化步伐加快,东盟成长为亚太地区最具代表性的区域一体化组织。1992年东盟开始推动自由贸易区建设,1995年和1997年相继吸收越南和缅甸、柬埔寨和老挝加入,一体化建设走在亚洲前列。印度希望参与到这一进程中来,在亚洲扮演更大角色。三是印度期望在东南亚地区加强与美国的经济安全互动,通过加强与东盟联结,促进与美国关系的缓和。因此,印度前总理曼莫汉·辛格对“东看”政策才有此表述,“东看政策不只是一个对外经济政策;它也是印度的世界展望和在不断变化的全球经济中的定位的一个战略转移。”

新的历史条件和政策导向下,印度与东盟的关系进展迅速,日益升级。1992年印度成为东盟的“部分对话伙伴”,1995年升级为“全面对话伙伴”,2002年印度成为东盟“首脑级合作伙伴”,2003年印度与东盟在巴厘岛峰会上签署《东南亚友好合作条约》,提出了全面经济合作框架,2005年东亚峰会首开,印度是创始成员国之一。2012年12月,印度与东盟关系升级为“战略伙伴关系”,2014年,莫迪在第12届印度—东盟峰会上宣布升级“东看”为“东进”政策,赋予印度—东盟战略伙伴关系最高优先权。“印太”概念兴起后,印度公开承认东盟在印太的中心地位,并强调“在‘印太’地区,东盟与印度的伙伴关系将发挥决定性作用”。东盟则出于维持大国平衡的需要,欢迎印度进入东南亚,以维持东西两翼战略平衡。

其次,合作领域拓展。“东看政策”出台之初,印度与东盟合作侧重于经贸和投资往来,尤其是印度将“搭上东亚快车”看作是摆脱经济危机、融入全球化大潮的捷径。印度资深外交家J.N.迪克西特对此概述准确:“重要的西方工业国和日本在东盟地区的经济涉足之深,使该地区成为一个催化的媒介,通过它,印度可以获得投资和技术。”在这一思路指导下,印度对东盟国家,尤其是经济发展水平较高的成员国密集开展经济外交:总理拉奥、财政部长曼莫汉·辛格多次出访新加坡、泰国、马来西亚等国,东盟国家积极回应,新加坡总理吴作栋、马来西亚总理马哈蒂尔和印度尼西亚总统苏哈托等纷纷访印,与印度签订了双边经贸、投资、旅游合作协议。印度与东盟也签署了多项经贸合作协议,并成立部分合作联合委员会,负责协调经贸投资活动。

进入21世纪,印度与东盟的经贸合作取得显著成就。一方面,二者达成多项自由贸易安排:2009年8月,印度与东盟签署了印度—东盟货物自由贸易协定(AITIGA),双方决定削减五分之四贸易商品的关税,印度也成为继中国、日本和韩国后第四个与东盟建立自由贸易机制的国家。2014年,印度与东盟又签署了服务贸易和投资领域的自贸协定。此外,印度还与新加坡、马来西亚分别签订了《全面经济合作协议》,与这两国的市场开放程度超越与东盟的整体水平。另一方面,印度与东盟的经贸关系取得长足进步:自1993年到2008年,印度和东盟的双边贸易额增长了约十倍,占东盟全球总贸易额比重从1993年的0.7%增长到2008年的2.8%。2010年1月,印度—东盟自由贸易区(The Indian-ASEAN Free Trade Area,简称IAFTA)正式建立,2012年开始,印度开始参与《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership,以下简称RCEP)的谈判。

2003年,时任印度外长亚斯旺特·辛哈宣布印度 “东看”政策进入第二阶段,印度与东盟合作领域由经贸向更为广泛的经济和安全领域扩展,包括保护海上通道、协调反恐合作等。这一时期,印度“东看”的视野从东盟进一步延伸到了整个东亚,以更加活跃的姿态参与到亚太地区一体化进程,将“东看”政策看作是“跳出严重限制印度战略选择的次大陆政治局限”的重要路径。

莫迪上台后,更加强调与东盟的战略安全合作。2018年,为纪念印度与东盟建立对话伙伴关系25周年,印度邀请东盟十国领导人集体访印,莫迪在峰会上指出“在当前动荡和不确定的时代,印度和东盟面临巨大的机遇和责任,双方要共同规划稳定的征程,维护地区和世界的和平与稳定”。会后,印度与东盟达成《德里宣言》,将反恐、网络安全合作与互联互通建设共同列为双方合作重点。近年来,印度与东盟在联合军演、武器装备、人员培训等方面合作明显上升。双边层面,印度不断强化与越南、印度尼西亚和新加坡等国的海上安全合作与联合军事演练,增加向这些国家的军备出口,推进防务对话、海军互访、作战训练和能力建设合作。多边层面,印度广泛邀请东盟国家参与两年一度的“米兰”海上联合演习,密切二者之间的海洋安全联系。2020年9月,印度与东盟达成《2021—2025年共同行动计划》,海洋安全合作被置于首位。

再次,合作机制渐次完备。印度与东盟的合作机制构建分为三阶段。第一阶段,印度积极加入东盟打造的亚太多边机制体系,包括2002年确立与东盟的年度峰会机制,成为与中日韩平行的东盟第四个“10+1”对话伙伴。2003年印度加入《东南亚友好合作条约》,并作为创始成员国参加东亚峰会、东盟防长扩大会议等机制。通过这些举动,印度得以在东盟主导的亚太多边框架中谋得一席之地。

第二阶段为2014年莫迪上台后,印度开始加紧建构以己为主的印度洋多边机制。2015年3月,莫迪政府提出“萨迦”(Security and Growth for All in the Region,SAGAR,下文简称“萨迦”)倡议,倡导地区互联互通,强调要在“印度洋安全事务中发挥主导作用”。印度还加大对环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议(BIMSTEC)的投入,大力推进该倡议的机制建设,扩展成员国合作领域,使其由松散的地区经贸合作倡议向覆盖经贸、安全、人文交流等多元合作机制转变。2016年印度借主办金砖果阿峰会之机,邀请BIMSTEC国家领导人与金砖国家元首对话。2017年6月6日,莫迪在BIMSTEC成立20周年上讲话中指出,BMISTEC是印度实现关键外交政策—“邻国优先”和“东进政策”的天然平台。在印度的推动下,2017年3月,BIMSTEC举行首次国家安全部长会议,2018 年以反恐为重点举办首次军事演习,成员国之间的政治安全互动得以强化。除此之外,印度作为环印度洋联盟(IORA)的重要创始国,积极参与联盟的议程安排设置,有意塑造自身对联盟的主导作用,扩大对印度洋区域影响力;地区互联互通方面,印度还与日本共同推出“亚非增长走廊”,利用两国互补优势,推动环印度洋的亚非国家经济社会、互联互通和基础设施建设,试图构建联通东北亚、东南亚、南亚直至非洲的产业走廊和经济网络。这些印度主导的地区多边机制往往吸纳多个东盟国家为成员国,围绕环印度洋区位做文章,着重打造统一的印度洋身份认同,推动印度所倡导的“印度洋地区共同体”理念成行。

伴随“印太”概念的兴起,印度与东盟的合作机制建设进入第三阶段,二者各自主导的次区域机制对接开始提上日程。2019年6月东盟出台的“印太”纲领性文件—《东盟“印太”展望》就提出,要推进东亚峰会等亚太地区机制与IORA、BIMSTEC的协调合作,建立包容性的“印太”地区架构。预期伴随“印太”概念的普及,两大次区域机制的对接进度将有所加快。

最后,印度与东盟重点国家关系进展迅速。印尼、越南、新加坡和缅甸四国是印度在东盟内部的重点经营对象。其中,印尼是东盟头号大国,与印度具有“不结盟”时代的传统友谊。2018年莫迪访问印尼,双方宣布将双边关系提升至“全面战略伙伴”,两国发表《加强“印太”地区海上合作的共同愿景》,声明要强化海洋合作,推动印度“东进”政策、“萨迦”构想与印尼“全球海洋支点”战略对接,这是印度和东南亚国家首次共同发表此类文件。此外,印尼同意由印度投资建设沙璜深水港,该港扼守马六甲海峡北端,具备重要的地缘战略价值。

越南是中南半岛强国,同样为印度所看重。作为“冷战”时苏联的亚洲盟友,印度与越南发展出了深厚友谊,越南党报《人民报》曾称,对印度在柬埔寨问题上给予的“宝贵支持”,越南表示“永远感谢”。冷战”结束后,越印两国重点强化在安全防务领域的合作,早在1994年拉奥访越时,两国就签署了防务合作草案。2000年印越正式签署《防务合作协定》,双边防务安全合作趋向制度化、常态化,先后建立了印越联合委员会、印越政治磋商会、印越战略对话、印越安全对话等防务安全合作机制。2003年5月,两国发表《全面合作框架联合声明》,表示希望建立“东南亚优势与繁荣之弧”,承诺双方将定期举行高层会晤,扩大防务安全合作。2007年7月,印度与越南签署新的防务安全协议,宣布建立“新的战略伙伴关系”,确认印度优先向越南出售先进武器装备等相关事项。近年来,两国领导人频繁互访、关系密切。2017年越南与印度结成“全面战略伙伴关系”。2018年5月,两国举行首次海军联合演习。此外,印度和越南2006年即达成合作协议,坚持在南海争议海域开发海上油气资源。

新加坡秉持大国平衡战略,一向主张印度在印度洋和东南亚发挥更大作用。20世纪60年代,新加坡前领导人李光耀就积极鼓励印度进入东南亚以“应对中国”。1968年英国自东南亚撤军之时,李光耀还曾邀请印度军队进驻新加坡,这在当时的“冷战”氛围和东南亚国家对印度的普遍忌惮下较为少见。“冷战”结束后,新加坡在印度与东盟关系的发展进程中充当了重要的桥梁作用。1999年,新加坡借主办首届东盟—印度部长会议之机,提出印度加入《东南亚合作条约》和与东盟建立自由贸易区等议题,并提议东盟与印度建立“10+1”领导人峰会模式,被印度视作“与东盟关系的跳板、东进东南亚的门户”。

在经贸合作和防务安全领域,新加坡与印度双边关系均有显著进展。2005年,印度与新加坡签署《全面经济合作协议》,这是印度和南亚之外的国家签署的第一份全面协定,涵盖货物和服务贸易。此后两国间经贸合作大幅推进,2019-2020财年双边贸易总额达到236.7亿美元,新加坡不仅位列印度全球前五大贸易伙伴,更是印度头号直接投资来源国。两国军事安全合作深入持久,新加坡鼓励印度在印度洋发挥“领导作用”,愿意通过合作“确保通往安达曼海和马六甲海峡的航道安全,同时扩大与东盟的海上演习并使其制度化”。二者自1993年后每年举行海军联合军演,印度允许新加坡军队借用其领土和领空进行实弹军事演习,新加坡则鼓励印度海军多访问樟宜海军基地,双方陆续签订陆军、空军合作协定,实现了军事合作的全军种覆盖。

缅甸毗邻印度东北部,过去是英属印度的一个省份,印缅两国历史文化联系深厚。1992年,印度主动打破与缅甸军政府的外交僵局,提出“建设性接触”政策,推动双边关系走向正常化。安全方面,印缅合作重在打击反政府叛乱和跨国犯罪活动,维护边境形势稳定;经贸往来方面,印度是缅甸主要贸易伙伴,自缅甸进口大量油气资源,并投资于缅甸的油气开发项目,保障自身能源安全。从地缘角度来看,缅甸是唯一与印度陆上接壤的东南亚国家,地处连接南亚次大陆与东南亚地区的交通要道。印度注重通过缅甸获得联通东南亚的战略通道,其多个联通东盟的项目,如印缅泰三国高速公路、卡拉丹多模式运输项目等,皆以缅甸为通道。

二、印度—东盟关系存在的主要问题

东盟是印度“东进亚太”的核心,印度曾期望通过东盟打入亚太经济圈,进而融入世界市场。但是,过去十年,印度与东盟的经贸合作进展不多,关系深入发展动力不足,这一战略难言成功。

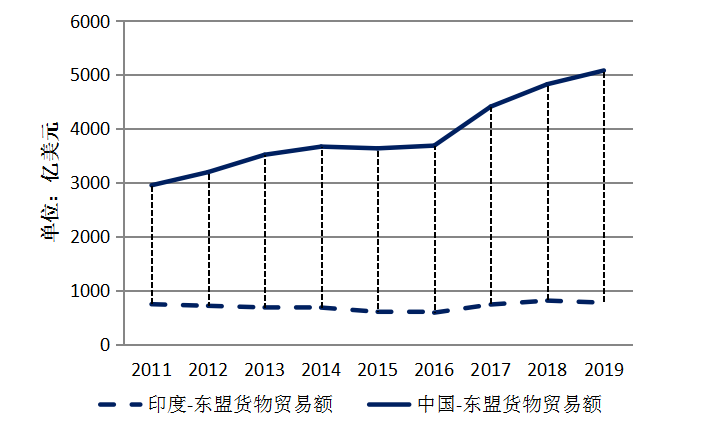

第一,从经贸规模上看,印与东盟贸易总量小、增长速度慢。横向来看,2011年印度与东盟货物贸易额为742.3亿美元,仅占东盟对外货物贸易总量的3%。到2019年,印度与东盟货物贸易额为771亿美元,但其在东盟对外货物贸易总量的比例降至0.27%,不及中国与东盟货物贸易额的1/6。纵向看,如图1所示,自2011年的742亿美元至2019年的771亿美元,过去十年间印度与东盟之间的货物贸易额仅有28.7亿美元增幅,始终不温不火,几乎未见增长。如果将服务贸易纳入统计,按照印度商工部数据,2013-2014年印度与东盟双边贸易额为744.1亿美元,到2019-2020年,二者贸易额略增至869.2亿美元,距离印度与东盟从前设立的“2022年贸易额达到2000亿美元”的目标相去甚远。与稳步增长的中国—东盟货物贸易相比,印度与东盟在同样具备自贸协定、自由贸易区等外在机制性保障措施的条件下,经贸合作的内生动力严重不足

图1 东盟与印度、中国货物贸易额对比

数据来源:东盟贸易统计数据库

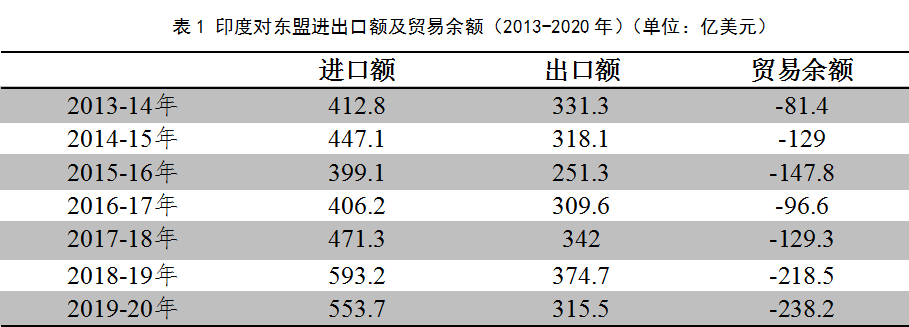

第二,印度自认在与东盟自贸协定中“吃亏”,内心不满,二者嫌隙扩大。虽然双边货物贸易总额相对固定,但印度向东盟的货物出口始终低于进口,贸易逆差居高不下,且呈渐进增长态势。如表1所示,根据印度商工部数据,2013-2014财年印度对东盟贸易逆差为81.4亿美元,到2019-2020财年,这一数字升至238.2亿美元,逆差增长速度远高于贸易增速。莫迪政府对此高度不满,外交部长苏杰生在多个场合公开抱怨,过去印度签署的自贸协定并不符合印度利益。2020年8月底,印度与东盟例行召开经贸部长会议,印度强烈要求东盟“即刻审查双边货物自贸协定”,避免东盟产品冲击国内产业。东盟却将签署RCEP工作置于优先,对印度的要求响应不积极。由于分歧无法调和,会议结束后印度与东盟“破天荒”各发宣言,印度也成为东盟十个伙伴国中唯一没有与东盟发表联合宣言的国家。

数据来源:印度商工部数据库

第三,印度与东盟互联互通推进缓慢。在推动地区互联互通问题上,印度是主动一方,先后推出了季风计划、萨迦倡议等地区互联互倡议,力主推进孟加拉国、不丹、印度、尼泊尔四国联通(BBIN)和环孟加拉湾多领域经济技术合作倡议,并主导印缅泰三国高速公路、卡拉丹多模式运输等项目建设。2017年12月,印度与东盟召开首届互联互通峰会,以“加强21世纪亚洲的数字和物理连接”为主题,重点讨论双方在基础设施、道路、航运、数字、金融、能源和航空业领域的合作。但是,印度财政能力有限,且跨国建设程序繁复庞杂,相关方面执行力不足,往往被诟病为“说多做少”,倡议多于投入,雄心大于能力。新冠疫情爆发后,印度经济遭受重创,2020年GDP萎缩7.7%,政府债务高企,2020-2021财年公共债务占GDP的比重接近90%,财政应付国内抗疫、失业、经济停摆等事务已左支右绌,遑论支持海外项目。短期内,印度与东盟多数互联互通项目仍将保持“半成品”状态,倡议亦多停留在口头层面。

第四,印度和东盟发展思路难契合。东盟是亚洲区域一体化的代表,开放是东盟经济增长的法宝。这一开放包含对外和对内两大层面的内容:一方面,20世纪80年代后期,在日本、韩国、新加坡和香港、台湾等地的带动下,东盟国家依靠丰富的自然资源和大量廉价劳动力优势, 实施出口导向型发展战略,充分融入世界经济,取得了耀眼的增长成就;另一方面,开放还意味着在东盟内部推进市场开放和一体化建设,改善区内市场环境,不仅增加对外部资源投入的吸引力,更强化区内贸易与投资驱动。

印度则不然。建国之后,印度经济长期较为封闭。由于殖民地时期被剥削的惨痛经验,自给自足、自力更生的“司瓦德西”(Swadeshi)理念在印度深入人心,在20世纪90年代自由化经济改革之前,印度一直高度排斥外资进入。伴随90年代经济改革推进,印度开始向世界敞开大门,但是,由于印度一直未发展出完备强大的工业生产体系,对外出口始终处于弱势,经济严重依赖内需驱动的局面未从根本上改变,印度政府始终坚持有限度的开放市场路线,且开放意愿和开放程度在2014年印人党执政后明显降低。莫迪上台后,印度社会的经济民族主义倾向日益严重,政府高层频繁喊出“不愿国内市场被外国商品侵蚀”,动辄将贸易赤字问题上升至国家利益层面,不断提高关税和其他贸易壁垒。据WTO数据显示,自莫迪2014年上台以来,印度实际关税水平由13.5%上升至2019年的17.6%,贸易加权平均关税水平也由6.2%升至2019年的10.3%。对于东盟主导的RCEP谈判,印度认为,这一协议将导致国内市场“大门洞开”、外国商品加速涌入,损害国内生产商、小商贩和农民利益,对印度自主制造能力有害无益,因此拒绝加入。为了保护国内厂商,充分利用国内市场,莫迪政府推出“自给印度”倡议,主动提高关税、抬高贸易壁垒,对包括来自东盟的进口产品设障。

此外,在推进出口、吸引外资等方面,印度与越南等东盟国家是竞争关系。在国际市场上,印度与越南等国的劳动力比较优势类同、发展阶段类似,在大米、纺织品、鞋类、家具出口上是直接的竞争对手。印度与多数东盟成员国同属发展中国家,经济增长都面临资本匮乏难题,因此都使出“浑身解数”吸收外国直接投资。在全球经济低迷、贸易市场萎缩、西方发达国家力主吸引投资回流之际,印度和相关东盟国家对外资的角逐将更加激烈。

印度经济外交正呈现从“东进”到“西倾”的战略转向。印度决策层一贯秉持“绝对得利、绝对安全”的思维定性,在经济决策上也不例外。由于印度与中国、东盟等亚太经济体之间存在贸易逆差,且呈不断扩大之势,莫迪政府认为,过往融入亚太贸易网络的努力“并未很好地服务于印度利益”,与中国、东盟等经济体的经贸往来不仅导致印度巨额贸易逆差,甚至造成“印度某些行业的去工业化”;苏杰生就公开表示,“我们以开放的名义允许来自国外的补贴产品和不公平的生产优势占上风”,“使我们深陷诸多于己不利的承诺”。有鉴于此,莫迪政府正调整经济外交方向。一方面,2019年11月,在经历了长达7年的谈判后,印度宣布退出RCEP,随后推出“自给印度”倡议,声称要与中国经济“脱钩”、对东盟出口的产品设置障碍。另一方面,莫迪政府以前所未有的积极姿态投入与美国、欧盟等西方发达经济体的自贸谈判,大力游说西方投资进入印度,并与日本、澳大利亚达成“供应链弹性倡议”,要整合双边和三方供应链网络,提高“印太”地区供应链弹性,打造一个由“志同道合”的经济体组成的供应链体系。这些政策表明,莫迪政府正逐渐放弃过去通过东盟参与亚太经济一体化、融入亚太经济圈的经济政策,更多向“与西方有着很强的融合的市场经济体”的国家定位靠拢。

三、印度与东盟的“印太”构想分歧

“印太”概念将印度洋和太平洋两大地缘板块“联结”在一起。印度和东盟地处两大板块交界地带,双边关系、战略协同走强似乎是理所当然。但是,由于印度和东盟的地区战略有异,各自诉求不同,尽管印度言必称“东盟的地区中心性”,但由于“印太”无力填补印度与东盟二者关系的短板,“印太”反而暴露甚至扩大了二者的地区战略分歧。

(一)东盟与印度对“印太”应对有异

东盟对“印太”态度迟疑、谨慎。“印太”概念兴起后,东盟迟迟没有给出明确回应。2019年6月,第34届东盟峰会发表《东盟“印太”展望》文件,阐述了东盟对“印太”的基本立场,要求维护东盟在区域架构中的核心地位,将自身主导的东亚峰会等场合作为“印太”对话与合作平台,建立包容性的地区架构,推动海洋合作、互联互通、可持续发展和经济合作四大领域合作,确保区域和平、安全、稳定与繁荣。此后,东盟对“印太”基本再无新的提议和动作。新冠疫情暴发后,东盟专注于抗疫合作与经济复苏,基本搁置“印太”议题。

印度最初对“印太”的构想与东盟的想法类似。2018年,莫迪在香格里拉对话会上发表演讲,指出“印度并不把‘印太’地区视为一个战略,也不认为它是一个由有限成员组成的集团,也不是一个试图占主导地位的集团”,“我们绝不认为它是针对任何国家的。”彼时印度对“印太”的看法与东盟类似,强调印太的包容性与开放性,并宣称“东盟一直是、也将是印太未来的核心”。莫迪的讲话还将印度塑造为“开放和稳定的国际贸易体制的代表”,描述了印度对于与地区国家构建更紧密经济合作关系的愿景。

但是,2019年以来,印度与东盟渐行渐远。2019年莫迪连任后,印度一改此前反对“印太”“小集团化”和“大国对抗”的立场,积极投身大国权力博弈,不仅升级印美双边战略合作,成为美“实质性防务盟友”,更积极参与美、日、印、澳四边安全对话,邀请澳大利亚参加马拉巴尔海军演习,强化四国军事情报分享合作,热衷于构建小集团性质的地区机制。受益于印度的配合,美国“印太战略”快速实心化,尤其是美日印澳四边安全对话机制推进迅速,已经由最初的官员低调会晤升级至首脑峰会,内部三边和双边的实质性联合行动和军事演习也在增加。与之相比,东盟在地区安全治理等议题上明显处于“失语”状态,地区话语权和活动空间被压缩,处境被动尴尬。

(二)印度与东盟“印太构想”分歧原因

印度与东盟对待“印太”的态度与政策之所以出现分歧,主要原因在于二者在“印太”这一新的地缘结构下所处的地位不同,利益相异。

第一,东盟与印度在地缘结构中所处地位不同。从东盟的角度而言,其亚太地区结构中占据优越的中心地位,在“印太”则面临被边缘化危险。经过多年经营,东盟在亚太构建了一整套以己为主的多边机制体系,充分贯彻了“以东盟为中心”战略。从地域的角度而言,东盟的中心性首先体现在东南亚地区,它以区域合作的方式,将地区事务置于东盟框架下解决,创造性地带动本地区走出战乱动荡、贫困落后的“亚洲巴尔干”境地,变为和平与繁荣的新兴之地。扩展至整个东亚乃至亚太地区,在群强伺立、地缘博弈形势复杂、区域合作因领导权之争和缺乏合力难以推进的情况下,东盟以地区组织的力量,构建起“10+1”东盟—对话伙伴国机制、东盟与中日韩“10+3”合作机制、东盟地区论坛、东亚峰会和东盟防长扩大会议等多层次区域合作网络。这一网络由东盟主导设计和架构,东盟在其中发挥着召集人、平台提供者和实际的协调中心角色,核心地位显著。更重要的是,通过构建与地区内外大国的合作网络,东盟有效地实践了大国平衡战略,始终坚持以区域组织的集体力量与大国对话周旋,利用大国彼此的制约与平衡争取自己的主动性。在亚太地区秩序下,任何一项地区议程的有效推动,都绕不开东盟这一区域性组织,东盟在亚太区域合作中的地位不可取代。

相反,“印太”对东盟的地区中心地位构成威胁。作为因美国的“印太战略”而流行的地缘政治概念,“印太”彰显的是美国的地区安全、政治和经济利益。在这一概念的背后,掌握地区主导权的是美国,机制架构、议题设置都是按美国意志进行。为了维持力量优势,更有效地遏制中国,美国要么如重启美日印澳“四边安全对话”机制一样,以己为主重新构建出一套新的地区机制,进一步削弱东盟创设的地区机制的效力,使东盟在地区内只能降为附属性的存在;要么强化自身对已有地区架构的渗透和控制权,逐渐侵蚀和架空东盟的主导地位。无论是哪种情形下,东盟曾经在亚太享有的优越地位和独特作用都将难以维持。并且,由于东盟本身对大国实际影响力有限,现有地区机制对大国行为的约束力不足,一旦大国之间战略竞争加剧,地区敏感议题凸显,东盟发挥作用的空间将被严重挤压。

从印度角度而言,“印太”比亚太更能抬升其国际地位。印度一直以世界大国自居,但在东盟主导的亚太多边机制架构中,印度只是地区大国之一,且由于经济影响力有限,地理上又处于亚太的边缘地带,印度在整个亚太地区秩序中并未进入核心圈层,不占主要地位。如果真正按《东盟“印太”展望》所设想,将现有的亚太多边机制复制到“印太”,印度仍将是东盟“大国平衡”的众多对象之一,甚至因为退出RCEP而在地区面临边缘化窘境。但是,“印太”却使印度享受到“核心国家”待遇。“印太”概念明显抬升和突出了印度的战略地位,以美国“印太战略”为例,过去美国把印度置于南亚的地区政策框架下,而今则从更宏大的“印太”地区甚至是全球视角下来对待印度,为其冠以“美国的天然战略伙伴”、“印度洋的净安全提供者”、“民主的基石”、“战略级别的离岸制衡手”等称号,明确支持印度加入核供应国集团、成为联合国安理会常任理事国等诉求。过去印度需要努力融入亚太地区秩序方能“跳出严重限制印度战略选择的次大陆政治局限”,而今却通过“印太”轻松实现这一战略目标,“印太”更符合其谋求成为全球“领导性力量”的战略目标。因此,虽然口口声声称“坚持东盟在印太的中心性”,但莫迪政府实际对东盟主导的地区多边机制架构兴趣不大。

第二,“印太”给印度和东盟带来的效用截然不同。在印度看来,“印太”有“一石四鸟”功效,更符合莫迪政府国家利益最大化的实用主义原则。“印太”既能强化国际社会对印度“印度洋头号大国”的认知,巩固自身地位,又能借美国及其盟友之势,阻遏中国对“自家后院”的“渗透”和在印度洋实力的扩张。“印太”将印度洋和太平洋拼合在一起,还为印度向太平洋的战略扩张提供了便利。此外,与美国、日本等国的亲密关系将带来丰厚的资本、市场和技术等资源回报,对印度实现“大国梦”大有裨益。

相反,对东盟而言,“印太”有消解其内部凝聚力的致命危险。其一,东盟各国对“印太”的认知存在差异:印尼、泰国等主张充分利用“印太”带来的外交机遇,作为南海主权声索国的越南则认为“印太”可帮助其维护“南海主权”,并带来基础设施建设、国防现代化等一系列红利,因此积极响应;马来西亚则一贯主张“东亚价值观”,对“印太”相对谨慎和疏离;老挝、柬埔寨等陆上东盟国家则对“印太”不置可否。其二,从美国方面来看,美国在东南亚长期奉行的是“重海轻陆”原则,对于扼守重要海上通道、控制关键海峡的海上国家,如印尼、新加坡、菲律宾等较为看重,而对陆上东盟国家重视不足。有鉴于此,美国向东盟国家推销“印太战略”、双边层面团结东南亚盟友以及构建小多边联合体的行为,都对东盟内部团结构成挑战。

此外,“印太”背后的军事安全含义与东盟根本利益相悖。东盟是中小发展中国家的集合体,发展和民生是第一要务,其主导构建地区协调与对话机制,目的在于为自身发展营造一个和平稳定的外部环境。但是,美国力推的“印太”概念重点强调军事安全含义,突出地缘政治竞争,主张遏制中国、维持自身在“印太”地区的“力量对比优势”,而忽视对地区经济发展的资源投入。因此,东盟国家很难从“印太”中收获经济红利,但却容易被裹挟至大国在“印太”地区的竞争和对抗中,发展利益受损。

第三,印度与东盟对当前国际格局的价值判断相异。“印太”的背后是中美战略博弈加剧的态势,对此印度和东盟有不同的理解。印度自认世界大国,自恃作为国际格局中的关键第三方,可以在中美之间谋取战略空间。印度战略界认为,与“中国在20世纪70年代自美苏对抗中获得战略空间和经济机遇”类似,印度也可以从当前的中美战略竞争中谋取难得的“战略机遇期”,印度应当基于现实主义考虑和形势需求,勇于承担风险,关键时候“倒向某方”,谋求现实利益最大化。因此,对于美国在地区推行“印太战略”、中美战略博弈上升的态势,印度非但不排斥,反而态度积极,甚至乐见其成。从外交风格来看,莫迪政府更具冒险性、投机性,而注重平衡稳妥、进展相对缓慢的东盟方式显然不合其胃口。

印度对中国猜忌心理加重,叠加中印力量失衡的客观现实,促使其“联美制华”、积极拥抱“印太战略”。印度多年来一直视中国为头号竞争对手,近年来对中国的警惕和防范心理急剧上升。2020年6月,中印加勒万河谷冲突爆发,双边关系行至1962年以来的最低谷,印度国内对中国的猜忌和排斥情绪达到最高点。与此同时,中印实力对比失衡的现实日益凸显,中国的GDP总量为印度的五倍之多,人均国民收入是印度的四倍,国防开支和军队现代化均大幅超越印度;疫情之后,由于经济复苏进程不同,预期二者实力差距将持续增加。印度著名战略学者拉贾·莫汗撰文称,中印实力对比的失衡使中国“没有向印度示好的压力”,印度应摆脱“与中国战略平起平坐、共同建立全球新秩序的幻象”,“不应自愿限制与美国及其盟友的伙伴关系”,而是应秉持新现实主义逻辑,“做好准备,巧妙地与处于较高重量级别的中国角力。”

反观东盟,成员国在军事安全上对美国多有依赖,但在经济上充分得益于中国的高速增长,以RCEP为代表的地区经济一体化进程也正加速推进,因此东盟不希望被迫在中美之间选边站,不愿“家门口”沦为大国博弈战场。新加坡总理李显龙就撰文指出,“包括新加坡在内的东南亚国家(对美中两国的紧张关系)尤其感到担忧,因为它们处于各个大国利益的交汇点上,必须避免被夹在中间或被迫做出令人不快的选择。”印尼驻英国、爱尔兰及国际海事组织大使苏克玛(Rizal Sukma)也指出,东盟要向主要大国传递明确信息,“不要将东南亚变成大国际战略竞争的舞台”。

结 论

未来拜登政府将强化东盟在美国“印太战略”中的地位,受美国的带动,预期印度会加大对东盟国家的经营力度,印度与东盟的关系可能出现新的进展。从印度自身角度而言,其要巩固自身印度洋大国的地位,需要东盟国家,尤其是海上东盟国家的支持。莫迪政府重视与“印太”国家的战略安全合作,与印尼、新加坡等重点国家的战略协调和军事防务合作在不断深化中。因此,短期来看,印度不会放弃“以东盟为中心”政策立场,并可能主动强化与东盟的战略纽带。

即便如此,由于印度与东盟的经济联结缺乏内生动力,且莫迪政府自认在与东盟的经贸合作中得不偿失,印度向东融入亚太经济圈的意愿明显下降,印度与东盟关系的传统核心—经济动机严重弱化。战略层面,“印太”概念显著抬升了印度的战略地位,却弱化了东盟在地区合作的中心性,一抬一降之间,“印太”给印度和东盟创造的战略效用相差悬殊,二者“印太构想”的根本性分歧也随之暴露。从这两大角度而言,印度与东盟的关系已行至瓶颈期,难有实质性的推进。

在印度与东盟的关系中,印度是相对主动的一方,二者关系也因印度政策的调整而不断演变。2021年是印度出台“东看”政策30周年,30年后,印度已经不再是那个身陷经济危机、在国际上孤立无援的国家,而是位列全球第五大经济体,并因经济增长前景和地缘战略价值而广受追捧。时移世易,对印度而言,东盟的战略经济价值不断褪色,“东进”也不再能承载起印度的大国雄心。在新的历史条件下,面对“世界百年未有之大变局”,重“印太”而轻“东进”、将“东进”矮化成为“印太”外交的一部分,似已成为印度政府的战略选择。

(宁胜男是中国国际问题研究院发展中国家研究所助理研究员,原文载《印度洋经济体研究》2021年第2期,注释略)